Vorrei potervi trasmettere l’aria di magia che si respira a Veruno il 7 settembre; già dal primo pomeriggio mentre tutti si preparano alla seconda puntata del 2 Days Prog + 1 Festival: artisti che fanno il soundcheck su un palco inondato di sole, vinili da collezione che vengono esposti nei vari stand presenti, l’aria tersa e calda di fine estate lascia presagire una serata di altissima qualità, come del resto sempre succede a questo evento che richiama proggers da tutta Italia ed Europa. Non chiedetemi come, ma quando si varca quell’ingresso semplicemente sai che uscirai di lì più ricco, con qualcosa nel bagaglio personale di vita che non potresti trovare altrove se non sotto quel palco, con quelle persone che condividono con te la meraviglia e le sensazioni di vivere e respirare a pochi centimetri di distanza l’incantesimo che ogni band sa creare nel suo modo unico e irripetibile.

Arriva presto il momento per la prima band di sabato di salire sul palco ebbro di sole: un pubblico nutrito, devoto ed entusiasta dà il benvenuto agli Odessa, capitanati dal frontman, tastierista e vocalist Lorenzo Giovagnoli. Formazione hard e prog rock tra le più talentuose del panorama italiano, il loro viaggio inizia nel 1998 e hanno alle spalle una intensa attività concertistica nazionale e internazionale, specialmente in Messico e Francia, nonché una collaborazione con Ian Paice dei Deep Purple.

Tre album all’attivo per loro, ognuno di grande successo: “Stazione Getsemani” uscito nel 1999 per Mellow Records, “Final Day – Il Giorno Del Giudizio” del 2009, che riceve ben cinque stelle dal magazine americano “Progressive World” e che viene presentato anche con un minitour in Indonesia. “L’Alba Della Civiltà”, il più recente, nasce nel 2022 dopo un periodo di sosta e viene suonato per la prima volta al Trasimeno Prog Festival lo stesso anno; accolto con entusiasmo dalla critica, è nominato tra le migliori uscite del Prog del Bel Paese da “Classic Rock” e “Prog e Dintorni”.

Tra l’altro in uscita proprio oggi, in esclusiva per il Festival, la band ridà nuova vita all’album d’esordio “Stazione Getsemani”, giunto al venticinquesimo anniversario: capolavoro ormai esaurito da tempo, è stato completamente riscritto e riregistrato con l’attuale line up ed è intitolato appunto “Stazione Getsemani XXV”. Inutile dire che i più devoti sono già in coda per accaparrarselo!

Gli Odessa esternano una forte passione per quella fucina instancabile che sono gli anni ’70, grazie alla musicalità molto godibile e valida sia dal punto di vista creativo che da quello prettamente strumentale, che porta con sé echi e ombre degli Uriah Heep e dei Deep Purple, dove le tastiere di Giovagnoli fanno la parte del leone insieme a un cantato molto alla Demetrio Stratos. Degni di nota i suoi potenti picchi interpretativi, insieme alle eccezionali battaglie tra chitarra e le dita che corrono abilmente sulle tastiere.

I fan che si nutrono di pane e Prog farcito di Hammond sono serviti!

Potenti, affascinanti, emotivamente prepotenti, ecco la definizione degli Odessa, una perla del Prog italiano in grado di sostenere senza eccessivo sforzo la pesante eredità della grande tradizione nostrana, passando dal Banco Del Mutuo Soccorso, la PFM, gli inarrivabili Area.

Bollare come solo derivativa questa band, però, è ingiusto e limitativo: il paragone a senso unico sta loro stretto, anche per lo spiccato infuso hard rock melodico che si nota nel loro songwriting. Assoli, voce spiegata, continui cambi di ritmo in una vera e propria festa per i nostri timpani.

Stupenda e immediatamente sottopelle è “Invocazione”, traccia del loro ultimo album, un lungo viaggio musicale attraverso diverse atmosfere: Stai con me, l’inverno passerà / stai con me nell’alba che verrà, e sono subito brividi e pelle d’oca nonostante il sole che scotta sulla pelle, in un tripudio di festeggiamenti e di applausi dei fan, che alla fine dell’esibizione si ritrovano accalcati ad attendere gli artisti che scendono dal palco. Ancora vibranti di emozione e adrenalina, gli Odessa si prestano amabilmente per foto, autografi, chiacchiere, poco facile per loro tornare nel backstage, travolti dall’affetto di chi li segue dagli esordi e non.

Hanno superato i vent’anni di carriera anche gli artisti che seguono, i norvegesi Wobbler, formazione symphonic prog nata nel 1999 con cinque album all’attivo, l’ultimo dei quali “Dwellers Of The Deep” è uscito il 23 ottobre 2020 per Karisma Records. I Wobbler si sono affermati come una di quelle band che sembrano incapaci di creare e pubblicare un album che non sia degno di nota, una band di qualità a tutti i livelli, che offre sempre materiale di un certo spessore.

Per gustarli appieno, è necessario secondo me un certo gusto per il Prog dell’era classica, ma scommetto che tra coloro che amano questo specifico tipo di musica una buona parte potrebbe collocarli nella personale classifica dei preferiti Top Ten.

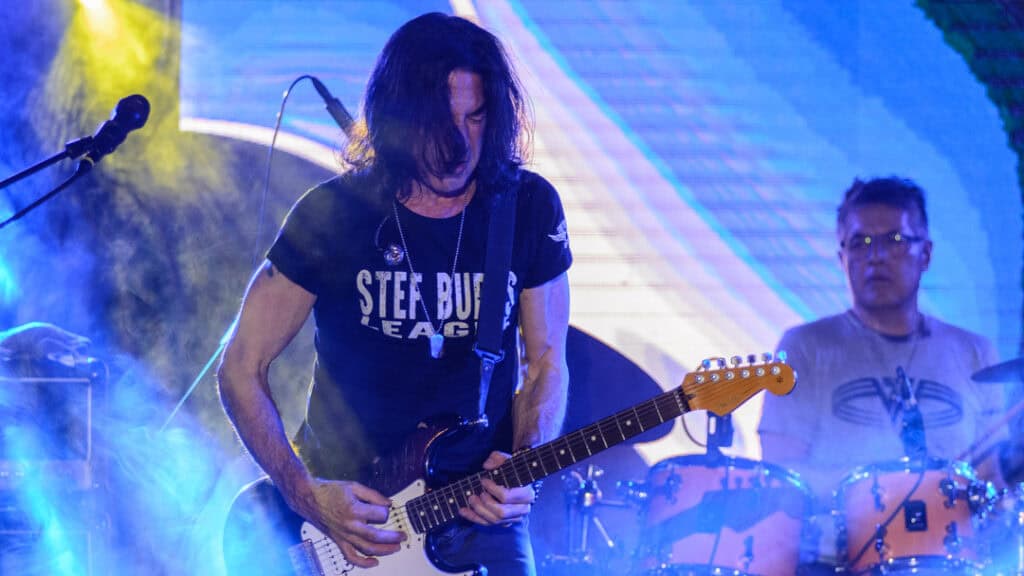

Il vocalist e chitarrista Andreas Wettergreen entra carico e su di giro, uno tra i più interattivi e comunicativi, mobile e saltellante, seguito dal resto dei compagni che prendono il loro posto e attaccano con decisione la scaletta; scaletta che verrà accorciata di una canzone a causa della rottura di una corda della chitarra di Marius Halleland, il quale sparisce nel backstage qualche minuto a cercare un ricambio.

Durante questo intervallo il frontman intrattiene il pubblico presentando i componenti, raccontando aneddoti di concerti precedenti in Italia, per poi farci sorridere con un What shall I do now, tell some jokes? Dopo il forzato pit stop si riprende con energia e musica enigmatica, le chitarre generano riff che vanno a trasformarsi in melodie struggenti, viscerali, versi malinconici che sfociano in potenti crescendo. Le atmosfere sono rarefatte, melodiche, pianoforte e voce, con il suono del flauto in lontananza. Devoti alla leggendaria band inglese Yes, si propongono come loro “alternativa” norvegese riproponendone le sonorità, specialmente gli Yes dei primi tre album, insieme alle loro idee più personali, e una spolveratina di Gentle Giant qua e là.

Le strutture dei brani sono estremamente complesse, e spesso sorprendenti come la monumentale “From Silence To Somewhere”, traccia dell’omonimo album del 2017 uscito sempre per Karisma Records: una ventina di minuti (avete capito bene) di altissimo livello, continui cambi di tempo, assoli esasperati, un susseguirsi e alternarsi di melodie romantiche e inseguimenti di tastiere e chitarre, due caratteristiche tipiche del Prog Rock. Con emozione, il cantante dedica questo brano a un amico scomparso. Tratta dall’ultimo album è invece “Merry Macabre”, per la quale i Wobbler sacrificano un brano, essendo anche questa della durata di una ventina di minuti.

Con un inizio lento, un organo frenetico è il segnale per gli artisti di partire a ritmo, e cambiando di nuovo ritmo pochi minuti dopo. Una traccia che scorre e rifluisce come un ottovolante sonoro, con grandissimi contributi da parte di tutta la band, specialmente col notevole lavoro di chitarra, e si conclude con la band che si scatena verso un climax tonante.

Mai nome di un album fu più appropriato, dato che in questi brani c’è veramente molto di “sepolto”, tutto da scoprire, da parte di una formazione di grande esperienza a cui chiaramente piace quel che sta facendo. Dura talmente a lungo questa traccia che vedo in cielo la transizione da pomeriggio a sera, il cielo diventa scuro, e quella che sta per arrivare non è una band qualunque: è mistero avvolto di magia, è maestosità, è una sorta di miracolo in musica a cui non pensavo avrei mai assistito.

Dopo l’uscita trionfale dei Wobbler, torno nel pit per farmi un’idea dei The Enid, nati a Londra nel 1973, signore e signori. Il palco è sgombro, trionfa nel bel mezzo il set di tastiere del frontman che ancora non si vede, mentre c’è tutto un affaccendarsi di fonici e tecnici e quant’altro. Surreale è il raccoglimento di tutto questo istante, non si sentono schiamazzi eccessivi, il tempo sembra sospeso sopra il grande palco di Revislate. Del resto, The Enid sono l’unica band al mondo ad aver fuso con maestria, innovazione e successo il Rock con la dinamica e la maestosità della musica classica sinfonica, distinguendosi da tutto ciò che si definisce Progressive, maestri assoluti di quella che è a tutti gli effetti un’arte vera e propria.

Tale è l’amore per Robert John Godfrey, il pilastro di questa unica band, e per la loro musica di ineguagliabile bellezza sinfonica, che le persone hanno viaggiato per l’Italia e per l’Europa, e ora riempiono con devozione il prato antistante la transenna, avvicinandosi per sbirciare il palco, con lo stesso stupore che si riserva alle opere nei musei.

Per me che nasco metallara, abituata nei concerti a una fisicità prorompente e tutt’altro che timida, avvezza a rimanere ore pelle a pelle con fan urlanti e deliranti, tanta delicatezza è piacevolmente sconcertante. Il silenzio si fa ancora più profondo: Godfrey è sul palco coi tecnici, seduto alla sua postazione, pignolo mentre controlla che tutto sia secondo i suoi crismi, mentre i suoi musicisti lo ascoltano e assecondano.

Classe 1947, compositore, tastierista, conosciuto per aver lavorato con i Barclay James Harvest, formato al Royal College of Music, mezzo mago e mezzo creatura mitologica, crea musiche dalla costruzione rigorosa, quasi cinematografica, abbinata a vasti movimenti orchestrali. Sempre nel silenzio, Godfrey osserva i suoi fan fin dove può, noi nel pit siamo quelli più vicini e ci guarda negli occhi uno a uno, come a cercare di capire chi ha di fronte, e mi indica sollevando un dito come per dire I see you. Mi sento diventare minuscola al suo cospetto.

Gli otturatori delle macchine fotografiche suonano come mitragliatrici in quel silenzio assordante. Diagnosticato per l’Alzheimer dal 2012, questo mastermind della musica può anche muoversi lentamente, magari, ma non c’è nulla di diminuito nel suo contributo come direttore musicale e musicista: la sua presenza sul palco conferisce alla serata un potere ancora più toccante. Un ritorno trionfale su una scena che fa parte del suo codice genetico.

Siamo tutti consapevoli che potrebbe essere la prima e unica volta che assistiamo a un live degli The Enid, ma solo perché Godfrey ha molti impegni musicali a cui deve dare priorità rispetto ai concerti. Una rarità che io mi senta un groppo in gola, ma mi accorgo guardandomi attorno di non essere l’unica. Come and meet the sound of the apocalypse, dice, con perfetta teatralità, prima di attaccare con “The Last Judgement”, capolavoro del 1976 chiaramente ispirato a “Dies Irae” di Mozart.

Non è solo lacrimosa trascendenza orchestrale, fioriture di pizzicato e crescendo magistrali, c’è anche spazio per qualche risata e qualche commento tecnico su how Prog should be, con nozioni su metrica e altri tecnicismi che io non comprendo, comprendo soltanto l’ardore con cui si esprime.

Sono rare le sue parole, sono preziose e sussurrate come se lanciasse degli incantesimi; non vola una mosca mentre parla, persino il rintocco della campana sembra di troppo. Quel suono di campana ricorda a Godfrey un’antichissima filastrocca per bambini di cui ci recita la prima strofa: Ding dong bell / kitty’s in the well, con una teatralità da attore consumato, sollevando un applauso che non finiva più, uno dei tanti.

La fine di questa esibizione viene celebrata da una standing ovation, l’unico momento in cui il pubblico si permette di fare rumore per fare festa. Godfrey si avvicina lentamente a bordo palco, saluta i fan, indica chi è vicino: Good night, and God bless you! Lo vedo scendere dal palco, avviarsi verso il backstage con la sua andatura un po’ dondolante: visto così sembrerebbe un nonnino come tanti, e fa tenerezza.

Nonnino un corno, invece, è il grido di battaglia del quanto mai variopinto headliner che sta per arrivare.

Il prato è gremito, fan in ogni angolo possibile e immaginabile ai lati del palco, e per la prima volta vedo comparire anche dei bambini, con piccoli segni di trucco sul viso, per celebrare quest’artista camaleontico e storico, è il caso di dirlo.

Arthur Brown, detto anche “The God Of Hellfire” , pioniere dello Shock Rock e del Prog influente sull’Heavy Metal. Calca i palchi dal 1967, conosciuto per le sue performance teatrali, i suoi coloriti travestimenti e la sua voce operistica profonda, stentorea, di ampio respiro, che a 82 anni suonati non perde un colpo né conosce cali o tentennamenti, e che probabilmente ci colpisce ancor prima di tutti i suoi costumi e accessori.

Nelle performance live, Brown si fece notare per la sua presenza scioccante a quei tempi, per esempio quando indossa l’elmo infuocato mentre canta “Fire”, forse il suo singolo più conosciuto, uscito nel 1969 e prodotto da Pete Townsend. La sua attitudine provocatoria gli causa anche qualche guaio con la legge, basti dire che venne arrestato al Palermo Pop 70, in quanto si spogliò sul palco.

Vi va di sapere se ci sono collaborazioni importanti? Vi servo subito qualche nome, vi basti sapere che ha lavorato con Jimi Hendrix, The Who, Frank Zappa, Alice Cooper (e questo non stupisce più di tanto, osservando il personaggio), The Prodigy, The Alan Parsons Project. Tutt’ora continua a esibirsi con la stessa immutata intensità, e il suo ululato blues riecheggia tutto intorno a Revislate ed è perfettamente a suo agio col pubblico, che abbraccia questo tipo di energia selvaggia.

La formazione che accompagna King Arthur, il “Crazy World”, è anch’essa truccata e indossa mantelli e accessori vari: guardarli e ascoltarli è come dare uno sguardo a uno strano evento accaduto nel ’69, come sbirciare in un museo della follia. Ci immergiamo nella musica che è allo stesso tempo vintage e senza età, rapiti dal ritmo vorticoso e dai grandiosi effetti di luce del palco, che accompagnano ed enfatizzano la gestualità teatrale di Brown, insieme ai video psichedelici sullo sfondo.

Non è cambiato nulla da quel momento in cui questo artista ha preso d’assalto le classifiche, è uno spettacolo straordinario costruito attorno ai confini estremi dell’arte e della musica bizzarra, con l’aggiunta di perle di pura spettacolarità della vecchia scuola. King Arthur ha tante potenti frecce al suo arco, per esempio “I Put A Spell On You”, forse uno dei pezzi più teatrali mai scritti.

Qualcuno mi dica dove si firma per arrivare a quell’età in quelle condizioni: non solo Arthur Brown ha una voce spettacolare, ma balla, si muove velocemente, fa il girotondo saltellando coi suoi musicisti, a ogni canzone indossa una nuova maschera e un nuovo costume, ora è una farfalla scintillante, ora un coccodrillo. Arriva un sacco di energia dall’Hammond, e accordi floydiani della sua band che non è contraria a volare via in qualche viaggio pulsante o indulgere in alcune profonde escursioni di chitarra blues mentre il loro capo cambia costume.

Arthur continua a impressionare, intanto, per il modo in cui continua a cantare a squarciagola o con il croon country e western di “The Voice Of Love”. Ancora assolutamente unico, bizzarro, folle, definitelo come preferite, il calore che gli viene riservato al termine di un set eccellente, tra standing ovation e fan che ballano ai loro posti, dimostra la stima di cui è ancora oggetto. Il mondo stesso, ora, è molto più folle del folle mondo di Arthur Brown, ma la sua corona in fiamme è sempre più viva e brillante, ora che non solo lui è ancora là fuori senza nessuna intenzione di fermarsi, ma in qualche modo stranamente ancora all’apice dei suoi poteri.

Con questo indimenticabile concerto si conclude la mia esperienza al 2 Days Prog + 1 Festival, a causa di una febbre insistente; motivo in più per essere presente all’edizione 2025!

Articolo e foto di Simona Isonni

Set list The Crazy World of Arthur Brown Revislate 7 settembre 2024

- Bubbles

- Nature

- Prelude – Nightmare

- Fire Poem

- Fire

- Come And Buy

- Time – Confusion

- Sunrise ( Arthur Brown’s Kingdom Come cover)

- Voice Of Love

- Touched By All

- Time Captives ( Arthur Brown’s Kingdom Come cover)

- Long Long Road

- Spontaneous Apple Creation

- I Put A Spell On You ( Screamin’ Jay Hawkins cover)