Immaginate di essere un roadie al termine di un tour di qualche grande band negli anni ‘70 e di poter avere l’amplificatore in cui ha suonato Jimmy Page o Keith Richards. Adesso immaginate di avere Eugenio Finardi e di fargli attaccare la chitarra in quell’ampli e sentirlo cantare con una voce profonda, di cui non lo credevate capace, uno standard Blues di Muddy Waters. Questo è solo un piccolo assaggio del miracolo concentrato di “karma” rock, che è accaduto allo Spirit De Milan l’11 maggio 2022.

Ripartiamo dall’inizio: tutto parte da Mariano Freschi (la nostra intervista), collezionista che ha messo le mani su materiali e strumenti provenienti dai palchi delle band storiche della musica rock creando a casa sua un vero e proprio museo (anche se a lui non piace chiamarlo così) di oltre 400 pezzi.

Mariano non vuole che gli strumenti nati per produrre vibrazioni positive restino chiusi in un magazzino, e il suo sogno è costruire una Casa del Rock viva e attiva in cui attività culturali che ruotano intorno alla musica rock possano prendere vita attorno ad essi, restituendone il valore e la voce al pubblico.

E così con la presenza anfitrionica di Ezio Guaitamacchi e l’ospitalità generosa di Luca Locatelli dello Spirit De Milan, una piccola ma significativa parte della collezione della Casa del Rock è salita su un palco, è stata cablata, alimentata e microfonata e ha aspettato che le luci si spegnessero per accogliere una “super band” che facesse vibrare nuovamente coni e magneti.

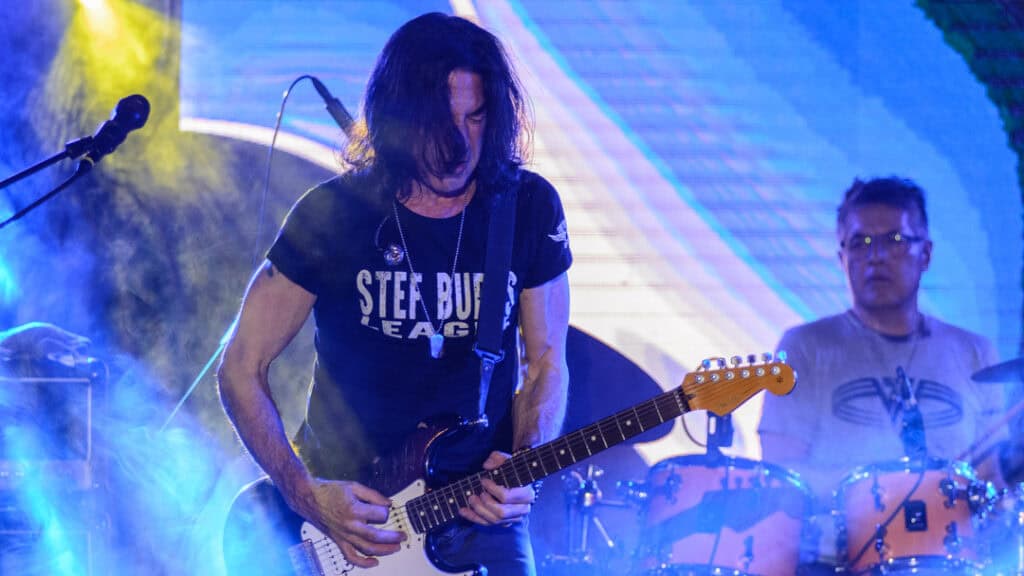

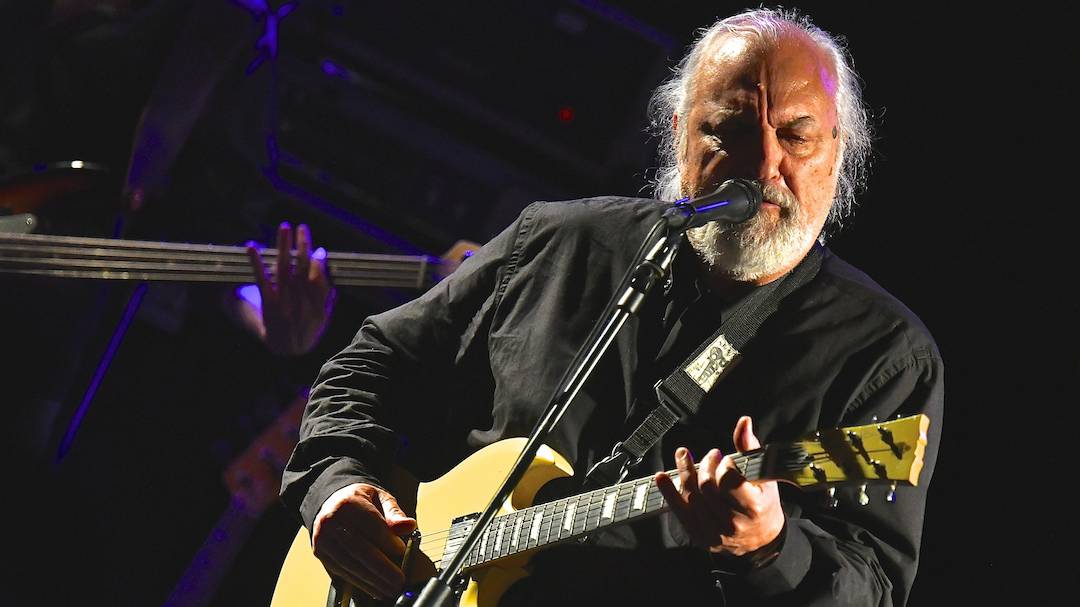

Entrano uno alla volta Giovanni “Giuvazza” Maggiore, chitarrista con Finardi e cantautore; l’altissimo bassista (chissà quante volte ha dovuto sentire questa battuta) Andrea Vismara, motore costante della serata, in sostituzione di Saturnino; Paolo Bonfanti, mancina leggenda del Blues italiano; Gigi Cavalli Cocchi del Neverending Tour di Ligabue alla batteria; Patrizio Fariselli e ho detto tutto degli Area alla tastiera; le voci di Pino Scotto che è Pino Scotto, Ronnie Jones leggenda del Soul e del Blues che ha calcato i palchi con i Rolling Stones quando non rotolavano ancora, Pietruccio “Dik Dik” Montalbetti pietra miliare dell’epoca “Bitt” e delle cover italiane di brani rock, interprete di canzoni indimenticabili spesso del grande amico Lucio Battisti, ed Eugenio Finardi extraterrestre e longevo fuoriclasse della lotta di classe e della musica italiana.

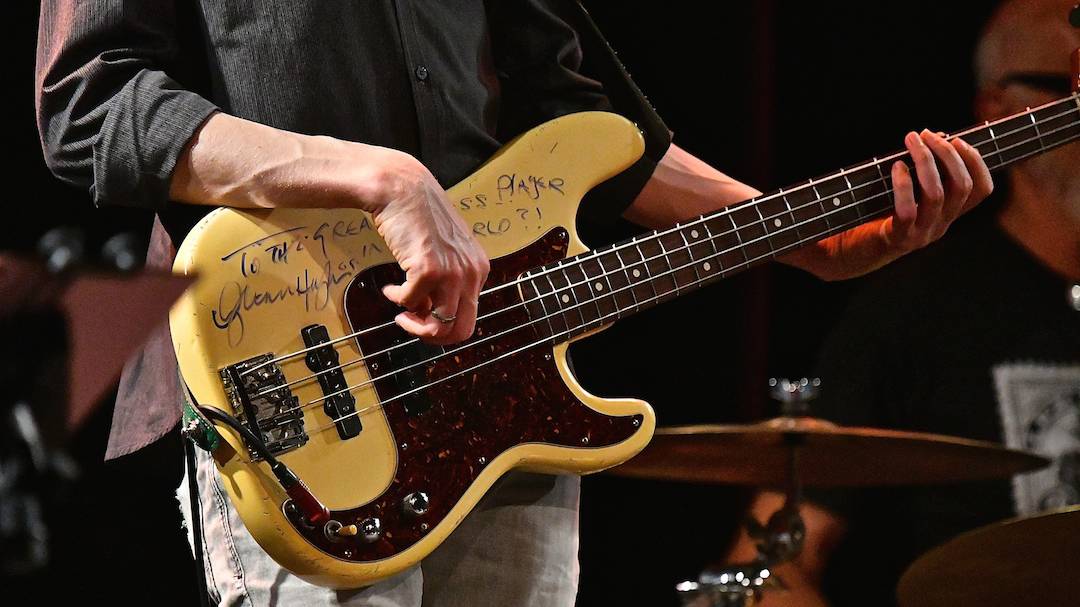

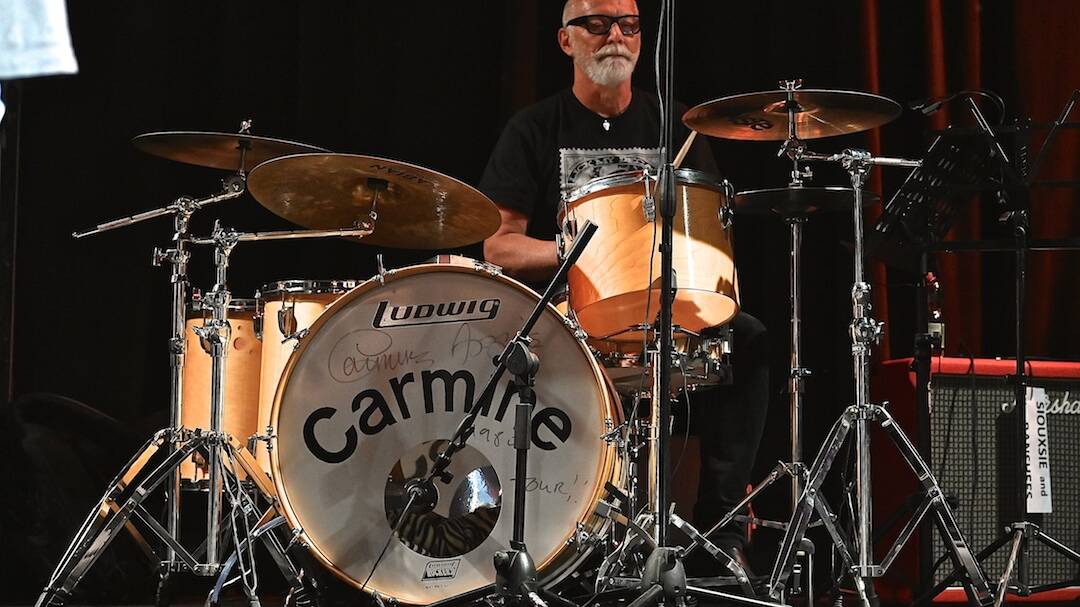

E questi sono “solo” i musicisti… nelle loro mani, la Ibanez usata da Steve Vai nell’amplificatore di Jimmy Page e la cassa dei Mötorhead, il basso Fender di Sting o quello dei Coldplay nell’Acoustic dei Judas Priest e nella cassa dei Whitesnake e con la batteria di Carmine Appice. L’armonica usata da Roger Daltrey in Quadrophenia, la chitarra dei Simple Minds nel Vox degli Oasis e il prototipo della Fender Stratocaster degli Iron Maiden dentro il Vox AC30 di Keith Richards. Insomma, avete capito, leggende che suonano strumenti leggendari amplificati da ampli leggendari.

Pino Scotto inizia presentando tutta questa attrezzatura iconica e spendendo tutta la sua ammirazione per i gruppi che l’hanno utilizzata (tranne Il Vox degli Oasis… no, va be’, gli Oasis fanno un po’ cagare e come dargli torto) ma poi la musica inizia con una esecuzione bella tirata di “Walking by Myself” omaggio a Gary Moore con la formazione Vismara (basso) – Bonfanti (chitarra) – “Giuvazza” (chitarra) – G.C. Cocchi (batteria). Secondo brano lento e sanguigno sempre di Gary Moore “Still Got The Blues” in cui Bonfanti e “Giuvazza” si alternano negli assoli sotto la voce graffiante di Scotto.

Guaitamacchi risale sul palco per un intermezzo e si intrattiene con i musicisti per accogliere sul palco Mariano Freschi, che ci racconta di come la batteria di Carmine Appice che è stata acquistata e successivamente autenticata dallo stesso batterista. Anche Scotto ha il suo aneddoto su Appice, quando ospite nella sua trasmissione lo pregò Please Pino, call me Car-màin e Pino inevitabilmente A’ Carmine… ma vafangulo!.

Viene chiesto al più serio Cocchi cosa si prova a suonarla, quella batteria, e Gigi ammette che lo strumento trasmette le vibrazioni di chi lo ha suonato a chi lo suona, in una simbiosi tra passato e presente. Ultimo succoso aneddoto sul Vox di Keith Richards del ’64, uno dei pochi, se non l’unico, pezzo salvato da una furibonda rissa scoppiata fra balordi del posto e gli stessi Stones in un famigerato concerto a Blackpool.

Ronnie Jones sale sul palco come un vero gentleman del Blues e si dichiara invidioso di chi ha più capelli di lui, a partire da Pino Scotto. Ma al di là degli scherzi ci richiama a quello di cui più abbiamo bisogno, un cambiamento, con la canzone del suo idolo Sam Cooke “A Change is Gonna Come” accompagnato sempre dalla stessa line-up.

Ci fa poi cadere dall’alto (è il caso di dirlo vista la sua statura) i giorni in cui, come cantante nella band di Alexis Korner, conobbe John Lee Hooker allora ai primi tour in Europa nel dimesso Marquee che diventò poi mecca del British Blues. In suo omaggio la band esegue “Boom Boom” resa più morbida dalla voce soul di Jones malgrado l’approccio piuttosto metallico della band.

Ronnie confida poi a Ezio Guaitamacchi tornato sul palco (e al pubblico in sala) di essere stato più amico forse dello “Stone” più tranquillo e gentleman, ovvero Charlie Watts. Ci ricorda come il Blues sia il fondamento di tutta la musica Rock e Pop e ci racconta come il leggendario Marquee, sorto in una cantina sotto Marks & Spencer, al tempo stesso creò e interpretò lo spirito del tempo passando da un’audience di 40 persone al tutto esaurito grazie alla proposta meno commerciale del gruppo di Korner, vivaio di talenti (altri due cantanti passati per il gruppo oltre a Jones: Rod Stewart e Mick Jagger) e band seminale del British Blues e del Rock inglese poi.

Mariano Freschi torna sul palco a ricordarci da quali pezzi storici sono circondati i musicisti, l’ampli “numero 3” di Toni Iommi, quello dei Judas Priest, una tastiera appartenuta ai Simple Minds e una comprata dal fratello di Don Airey, che saranno di lì a poco messe alla prova dal virtuosismo sempre stupefacente del prossimo a salire sul palco con la band: Patrizio Fariselli, famoso per il suo percorso con gli Area (“la migliore band italiana di sempre” secondo Guaitamacchi).

Con Fariselli la band si avventura in un territorio più jazz con “Canteloupe Island” di Herbie Hancock suonata a BPM quasi raddoppiati e un assolo fulminante di tastiera. Fariselli passa poi a uno strumento a suo dire più interessante, il clone-hammond della Korg dal curioso colore blu che su “Gimme Some Lovin’” dello Spencer Davis Group cantata da Paolo Bonfanti viene strapazzato non lesinando talento solista e armonie non convenzionali per farci sentire bene che cosa significa “analogico” e come da mani leggendarie escono ancora suoni irripetibili. Altro intermezzo con Mariano Freschi che con il peana “più chitarre e meno cellulari” rinnova il suo appello e la sua speranza che la Casa del Rock possa trovare una sua dimensione espositiva incentivando la musica “per strumenti”.

Il personaggio che sale sul palco poi fa venire la pelle d’oca alla parte della platea over 60, perché, come dichiarerà lui presentandola, sta per cantare una canzone che ha contribuito all’incremento demografico di quegli anni. Cappello Stetson, pantaloni di pelle, occhiali neri, classe 1941, Pietruccio Montalbetti dei Dik Dik esegue infatti la celeberrima cover di “A Wither Shade of Pale” dei Procol Harum tradotta da un giovane Mogol in “Senza Luce”, uno dei “lenti” che ha segnato una generazione abituata a conoscere le hit straniere attraverso le loro versioni italiane. In questo pezzo, interpretato in una chiave vocale più bassa dell’originale, Pietruccio suona l’armonica di Roger Daltrey con la quale esegue l’”obbligato” che nel pezzo originale è affidato all’organo. Pietruccio è qua a testimoniare come la musica mantenga giovani, con i suoi più di 65 anni di carriera e 55 milioni di dischi venduti, l’Aconcagua scalato a 70 anni, ma una inestinguibile modestia e apertura verso il mondo e le persone.

Non ce n’è per nessuno quando un Dik Dik canta “Senza luce” e anche chi scrive, che ha scoperto più tardi la canzone per motivi anagrafici, non può reprimere un brivido sentendo le vibrazioni che questo pezzo, eseguito qua in mezzo a questo monumento musicale di strumenti e musicisti, ancora trasmette.

Ancora più i brividi fa venire il racconto di Pietruccio (autore di parecchi libri) che racconta togliendosi gli occhiali da sole (Uno mette gli occhiali per fare il figo… e poi non ci vede un cazzo) del suo amico senza soldi come lui, con le “pezze dietro”, con cui fece un viaggio in 500 con trentamila lire prima di raggiungere la fama, grazie al suo genio musicale, insieme a Mogol, (“non una gran persona” secondo Pietruccio) e diventare Lucio Battisti.

Il racconto prosegue ricordando una interruzione dei rapporti fra i due amici a causa di una telefonata che Battisti non fece, offendendo Pietruccio, cercando di rimediare scrivendo per lui una canzone, dal giro di accordi semplice ma applicato in modo insolito (parte dal terzo accordo di un giro di Sol), nella quale racconta il tormento interiore di una separazione attraverso la metafora del degrado di una casa. “Vendo casa” è eseguita solo per chitarre, voci e armonica da Pietruccio con “Giuvazza” e Bonfanti.

La band senza cantanti ospiti ma con Bonfanti alla voce risolleva l’umore dopo un momento comunque toccante con “The Seeker” degli Who per poi ospitare sul palco l’ultimo arrivato nella all-star band, ovvero Eugenio Finardi che, imbracciando la Gibson SG gialla dichiara con modestia Sono il peggior chitarrista su questo palco e anche dando fiducia alle doti del cantautore non si stenta a crederlo data la maestria di Bonfanti e Maggiore. Ma Finardi si riscatta subito intonando “Shake Your Hips” di Slim Harpo con un sorprendente “growl” blues su un tono basso che chi l’ha conosciuto per i suoi brani più popolari non si aspetta, e duettando (invero con assoluta dignità) in assolo con i chitarristi solisti sui quali non ci siamo soffermati finora troppo, ma che hanno costellato di virtuosismi e “lick” sanguigni (stavolta Bonfanti con il “bottleneck”) tutto il concerto per la gioia di chi ama la chitarra. Si entra nel territorio “Stones” con “Love in Vain “ di Robert Johnson resa popolare dalla band inglese e dall’armonica di Jagger, stasera affidata a Pietruccio che non ha nulla da invidiare all’esecuzione originale se non i “labbroni” più famosi del Rock.

Gran finale con tutti sul palco per “Hoochie Coochie Man” e congedo affidato a Pino Scotto che augura buonanotte e buon Rock a tutti lasciando il ricordo di una serata probabilmente irripetibile.

Articolo di Nicola Rovetta, foto di Roberto Fontana

Set list “Notte Rock” Milano 11 maggio 2022

- Walking by Myself

- Still Got the Blues

- A Change is Gonna Come

- Boom Boom

- Canteloupe Island

- Gimme Some Lovin’

- Senza luce

- Vendo casa

- The Seeker

- Shake your Hips

- Love in Vain

- Hoochie Coochie Man